仕立て・和裁>居敷当て(いしきあて)

◆関連記事:居敷当てとは

居敷当て(いしきあて)の付け方いろいろ

手持ちの着物と長襦袢をいくつか調べてみました。

着物の居敷当て

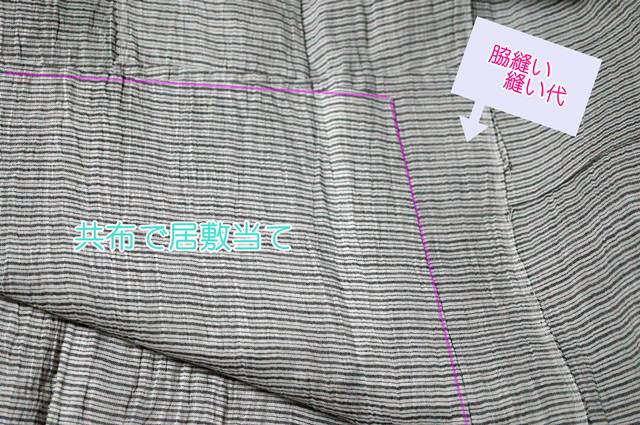

◆主人の近江縮(麻)は共布

・残った反物を使って居敷当てにしました。(ワタシの手縫い)

腰の内揚げから裾までと、脇縫いから脇縫いまでです。

・浴衣のようにステテコをはいて着れるようにと思い、透け防止を重視して付けています。

・反物巾を使っているので、背縫いの位置で継いでいます。

◆民芸ポーラ・サマーウールは正絹の胴裏

・骨董市で買った新古品のサマーウールです。

腰の内揚げから裾までと、脇縫いから脇縫いまで広幅で付いています。

・生地は、胴裏と同じ感じの正絹です。

・割と透ける着物なので、表から見た際に↓居敷当ての白が目立ちます。そのうち外しちゃうかも。

◆しじら織り浴衣は、お尻だけ晒布

・骨董市で買った中古の浴衣・しじら織りです。

昔、主流だったという付け方ですね。お尻の位置だけついています。

・生地は、木綿晒布のようです。

・そんなに透ける浴衣じゃないですが、紺地に白なので、若干目立ちますね。このままで着ちゃっていますけど。

◆長板中形の浴衣も晒の居敷当て

・骨董市で買った長板中形の浴衣です。

腰の内揚げから、割と長めについています。 居敷当ての幅は反物巾くらいです。

・生地は、木綿晒布のようです。

・薄地の木綿の浴衣ですが、透け感は全然無いので、表から見ても問題なしです。

◆作家物・紬の単衣

・骨董市で証紙付きで買った吉澤与一さんの十日町紬です。

内揚げから裾の上まで、脇から脇まで居敷当てが付いています。

・生地は、胴裏と同じ感じの正絹です。広幅タイプ。

・内揚げは乗せてありますが、脇は後巾の三つ折くけの中に仕舞い込んであります。

◆無地紬(真綿系)の居敷当て

・骨董市で買った無地紬・薄手の真綿系の単衣です。

内揚げから裾の上まで、脇から脇まで居敷当てが付いています。

・生地は、胴裏と同じ感じの正絹です。

・居敷当ては、上に乗せる感じでくけてあります。

・反物巾タイプの胴裏を継いであります。

◆縮緬・小紋の単衣

・骨董市で買った縮緬小紋の単衣です。

内揚げから裾の上まで、脇から脇まで居敷当てが付いています。

・生地は、胴裏と同じ感じの正絹です。広幅タイプ。

・上部は内揚げの下に入れてあって、脇は前巾の三つ折くけの中に仕舞い込んであります。

幸か不幸かほつれていたので、のぞいてみました。

長襦袢の居敷当て

◆袖無双・胴単衣の長襦袢・巻き込んで付けたタイプ

・反物から仕立ててもらった、セミフォーマル用の長襦袢です。

腰の内揚げから裾までと、脇縫いから脇縫いまで広幅で付いています。

・生地は、正絹の胴裏と同じ感じです。

・脇や裾の三つ折ぐけの中に巻き込むように、居敷当ても一緒に縫いこんであるタイプです。

◆袖無双・胴単衣の長襦袢・共布タイプ

・骨董市で買った、セミフォーマル~カジュアル用の長襦袢です。

腰の内揚げから裾まで、反物巾で、居敷当てがついています。

・生地は、正絹の共布です。

・脇は、裾の三つ折ぐけの中に巻き込むように、居敷当ても一緒に縫いこんであるタイプです。

◆爽竹単衣の長襦袢・広幅・上乗せタイプ

・自分で反物から仕立てた「爽竹」の長襦袢です。春秋の袷~単衣時期のカジュアル用。

腰の内揚げから裾まで、脇縫いまで居敷当てがついています。

・生地は、広幅の胴裏です。 自宅で水に通してから使いました。

・爽竹と居敷当ての生地の伸縮率が違うことを懸念して、居敷当ては上に乗せるようにして、くけてあるタイプです。

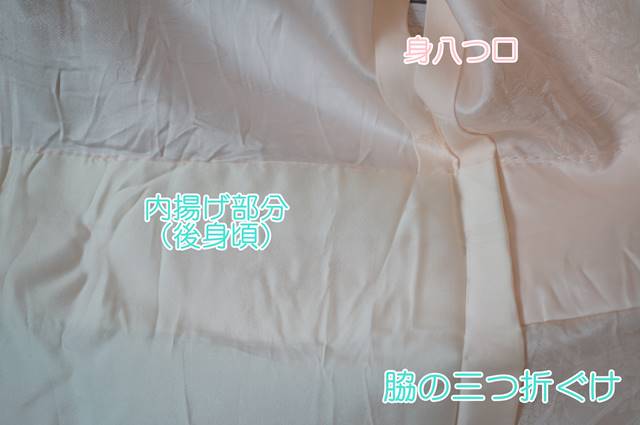

◆袖無双胴単衣の長襦袢・内揚げの下タイプ

・骨董市で買った、セミフォーマル~カジュアル用の長襦袢です。

腰の内揚げから裾まで、脇縫いまで居敷当てがついています。

・生地は、広幅の胴裏です。

・居敷当てが、内揚げの下に入れ込むようにくけてありました。 脇も一緒に縫いこんであるタイプです。

居敷当ての付け方まとめ

今回、いろいろな着物や長襦袢の居敷当てを見てみましたが、最近の主流は「内揚げの位置から裾まで・脇縫いから脇縫いまで」と、後巾の下部いっぱいに付けるタイプのようです。

手持ちの着物や襦袢を調べたところ、以下のように感じました。

- 内揚げ部分は、上に乗せてくけてあるタイプが多かった。

- 脇縫い部分は、前巾の三つ折を包むようにして一緒にくけてあるものが多かった。

- 長襦袢は、居敷当てを裾の三つ折に入れ込んでくけてある。

- 長着は、裾線から数センチ上がったくらいの長さの居敷当てで、背中心だけ留めて開けてある。

- 絹の着物や襦袢は、広幅の胴裏を使ったものが多い。反物巾の場合は背縫いで継いである。

- 薄手の生地で反物に余裕がある場合には、共布を使うと、収縮率を同じにできる。

- 着物も長襦袢も、背伏せになっている(居敷当ては無し)も結構あった。

- 薄物(透ける着物)は、背伏せのものがほとんどだった。

ワタシは骨董市で仕立て上がった着物や襦袢を買うことが多かったので、これまで居敷当ての付け方を気にしてはいなかったのですが。

2018年春から和裁をするようになって、毎回「どうしようか?」と悩むようになりましたので、今回いろいろな居敷当ての付け方を見てみて、楽しかったです。

下の写真は、調べてみた長襦袢の一部です。 また珍しい付け方をしているものを発見したら、追記しますね。