器物文様

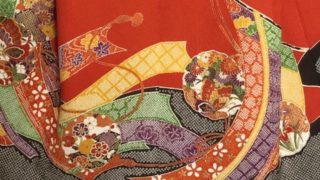

器物文様 【柄】鞠(まり)・毬・手毬(てまり)

きもの・帯の柄>器物>毬(まり) まり(毬・鞠)・手毬 毬と鞠。違いはある? まりは、毬とも鞠とも書きますが。 その違いについては、とても詳しく知恵袋で説明されていましたので、こちらでどうぞ。 鞠・毬は同じもの? 着物の柄としては、「球形の...

器物文様

器物文様  器物文様

器物文様  器物文様

器物文様  器物文様

器物文様  器物文様

器物文様  器物文様

器物文様  器物文様

器物文様