割付文様

割付文様 【柄】縞>鰹縞(カツオシマ)

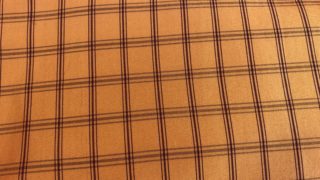

柄>割付文様>縞>鰹縞(鰹縞) 鰹縞とは 濃い色から薄い色へ、グラデーションで並んだ縞を「鰹縞(カツオシマ)」と言います。濃紺~水色へと並んだ青系の鰹縞(カツオシマ)が主流ですが、青系ではないものもあります。 江戸時代に浴衣の柄として流行し...

割付文様

割付文様  有職文様

有職文様  有職文様

有職文様  有職文様

有職文様  有職文様

有職文様  有職文様

有職文様  有職文様

有職文様  割付文様

割付文様  割付文様

割付文様