帯種類

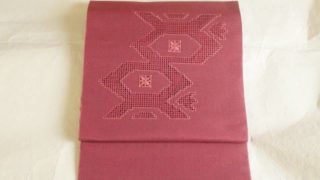

帯種類 【帯の種類】単帯・ひとえ帯・単衣時期~夏の時期に

「単帯」と書いて「ひとえおび」です。 かつて昭和の時代に、夏の帯として人気を集めた帯だそうで、垂の返しがない全部「1枚」の帯のことを言います。 ひとえ帯(単帯)について 返しがないので、ちょっとペランとするため、博多織やつづれ織といった「パ...

帯種類

帯種類  帯種類

帯種類  帯部位名称

帯部位名称  帯部位名称

帯部位名称  帯技法(織・染・素材)

帯技法(織・染・素材)  帯技法(織・染・素材)

帯技法(織・染・素材)  帯技法(織・染・素材)

帯技法(織・染・素材)  帯技法(織・染・素材)

帯技法(織・染・素材)