着付け小物>帯枕(おびまくら)>改良帯枕

自装する際や、短い帯を結ぶ際など、手軽で便利な帯結具(結帯具・けったいぐ)です。

各メーカーさんごとに名称が異なるため、いろいろな呼び方があります。

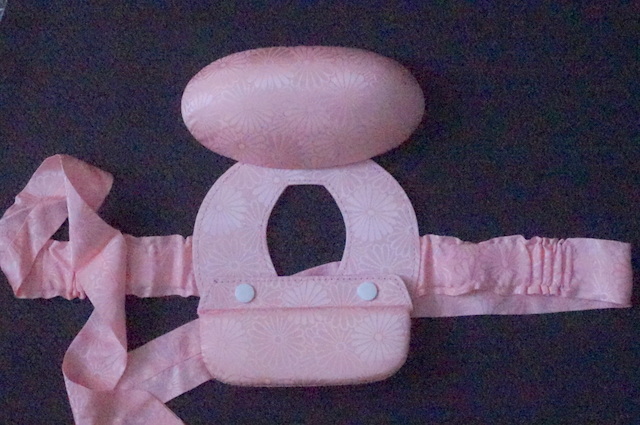

上の写真は、コーリン株式会社さんの「コーリン姿」です。

改良帯枕とは

帯枕の下の「輪」の中に帯を通して、あらかじめお太鼓や福良雀(ふくらすずめ)といった帯結びを作ります。 その後、ランドセルのように背中に背負ってから前帯を巻くため、簡単・キレイに帯結びができるという便利な「帯結具」です。

上の写真は左:美浜姿(みはますがた)、右:コーリン姿です。

帯結びが簡単にキレイにできることから、着付教室で最初に使い方を教わることも多いため「教材枕」とも呼ばれます。

わかりやすく「結帯具(けったいぐ)」や「帯結具」、「改良帯枕」と呼ぶ他、各メーカーさんの商品名で呼んだりもします。

ワタシの通ったお教室は「美浜姿」を使っていました。 自装で結ぶための「二重太鼓・文庫結び・福良雀」を習ったと記憶しています。 (当時、初等科の試験の課題でした)

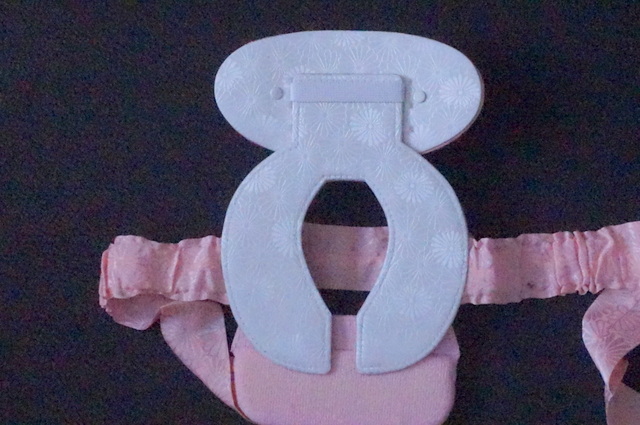

下割れ式(もしくは上割れ式)と、枕が外せるタイプがある。

昔のタイプは、帯を入れる穴の部分が「輪っか」なので、帯を引き出す際にキズ付かないように気をつけないといけません。

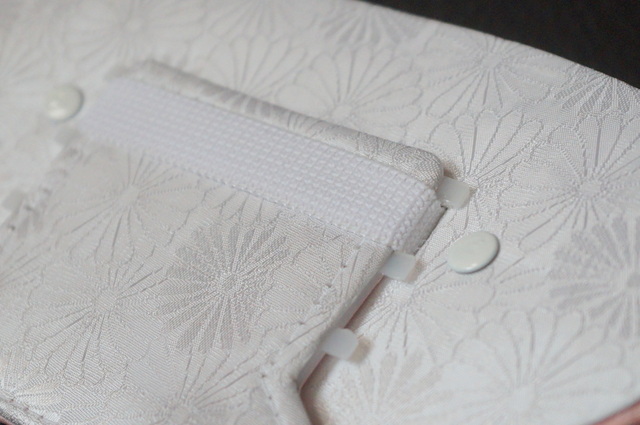

その点、最近のタイプは、下(または上)が外れて、帯にはめ込むことができるんですね。 コーリン姿は、ボタンの位置でお太鼓の大きさも変えることができるという優れものです。

枕部分は、取り外し可能なタイプと、外せないタイプがあります。 取り外して向きを変えることができるタイプは、銀座結びなどの帯結びも可能です。

コーリン姿は、帯枕の位置(角度)も変更できるそうで、さすが良く考えられてるなーと思いました。

改良帯枕の使い方

改良帯枕の使い方には、いろいろな方法があります。

先に帯枕に帯揚げをかけておいて、背中に背負ってから巻き始めるという点は同じですけど。

例えば同じ「二重太鼓」であっても、帯結びをカタチ作っておいてから背負う方法と、背負ってから形作る方法など。 使用する帯が「全通」か「六通柄」か「お太鼓柄」かでも違いますし、帯の長さによっても違います。

各着付け教室によっても、手順や使い方は異なるようです。

ワタシの場合は、どうしても前柄とお太鼓柄の位置が合わない「短い帯」を締める際に使っています。

使い方は、また別途ご紹介いたします。

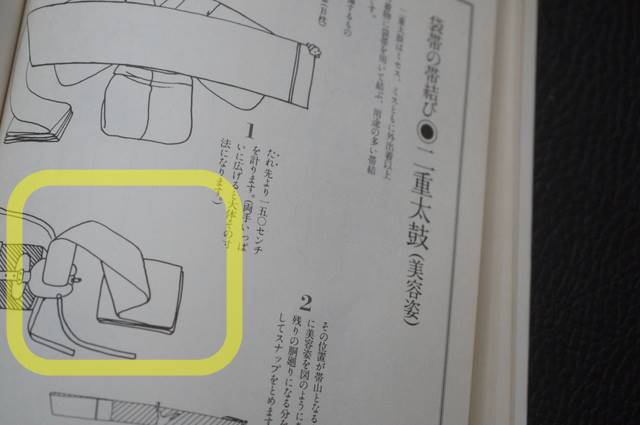

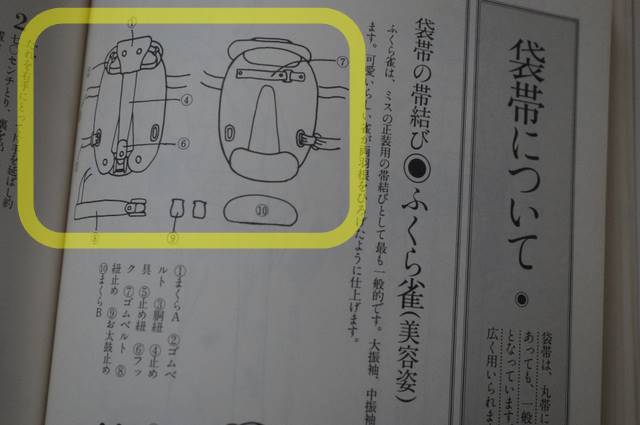

装道:美容姿の使い方が載っている本(教科書)

装道さんのテキスト「入門初修過程・実技編」に、装道・美容姿を使った二重太鼓・ふくら雀・乙女太鼓の結び方が載っていました。

装道・美容姿は、他の改良帯枕と比べると多機能なので、他の結帯具を持っていて初めて使うような場合には、少しわかりにくいかもしれないですが、基本的な使い方は同じです。

「改良帯枕使い方」と検索すると、動画や画像の説明がずらりと出るので、わかりやすいものを探してみてください。

下記のあずま姿さんと岩田呉服店さんのページは、割と簡単でわかりやすい方法かと思います。

Y型紐を使う方法

私は、Y字型の紐を作って、この紐+クリップ使用で結ぶ方法を習いました。 Y字紐を使う方法って、あまり紹介されていないみたいですけど。

この方法で慣れてしまうと、紐がないと落ち着きません。

紐を使わなくても上手に使えるならば、その方が良いかもしれないですねー

いろいろあります!改良帯枕

改良帯枕にはいろいろありますが、おすすめは「帯にはめ込みできるタイプ」です。

輪に帯を通すと、帯の刺繍や箔を傷めることになりますので、下(もしくは上)を外して、目的の位置に嵌めるタイプが良いと思います。

その他の改良帯枕

- 改良帯枕 じゅらく

- 美保姿(上が割れてるタイプです。フリマアプリで時々見かけます。)

コメント